置き薬とあなたを結ぶ健康情報誌「くすりばこ」は、

からだと暮らしを考える記事が盛りだくさんの、楽しい情報誌です。 |

| くすりばこバックナンバーへ>> |

くすりばこ vol.29 2019 冬-春号 |

特集:女性のからだ

|

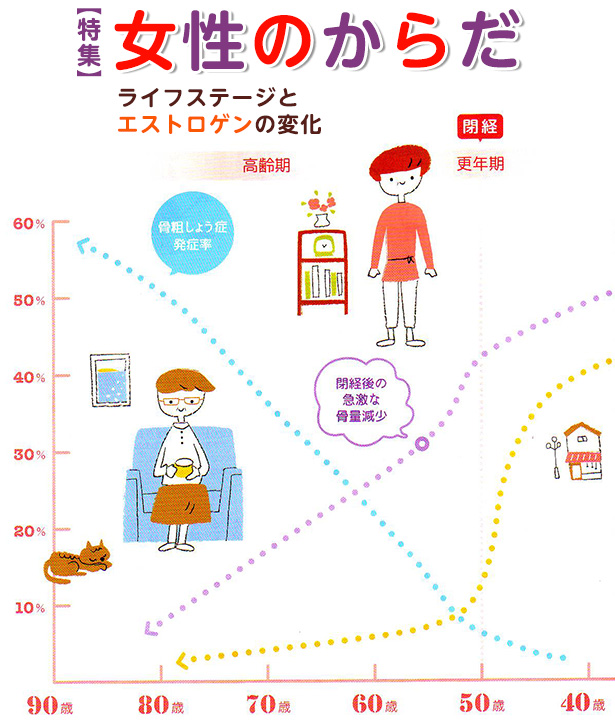

閉経によって高まる女性の病気リスク 女性のライフステージは、月経によって5つに区分されます。 |

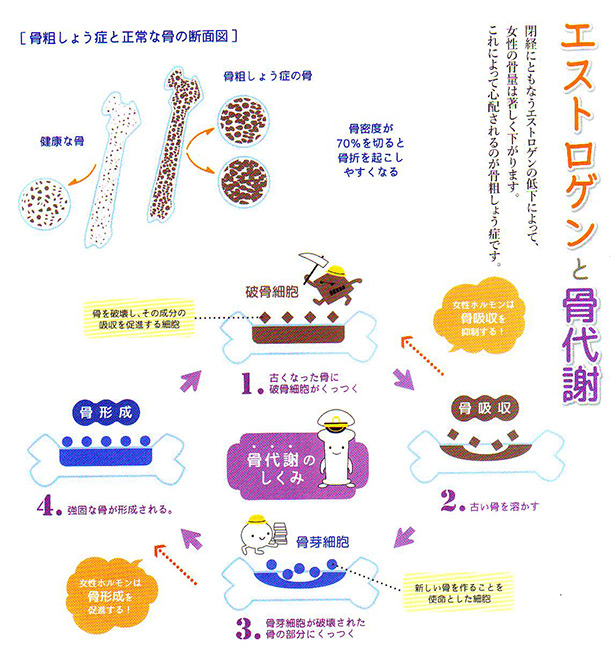

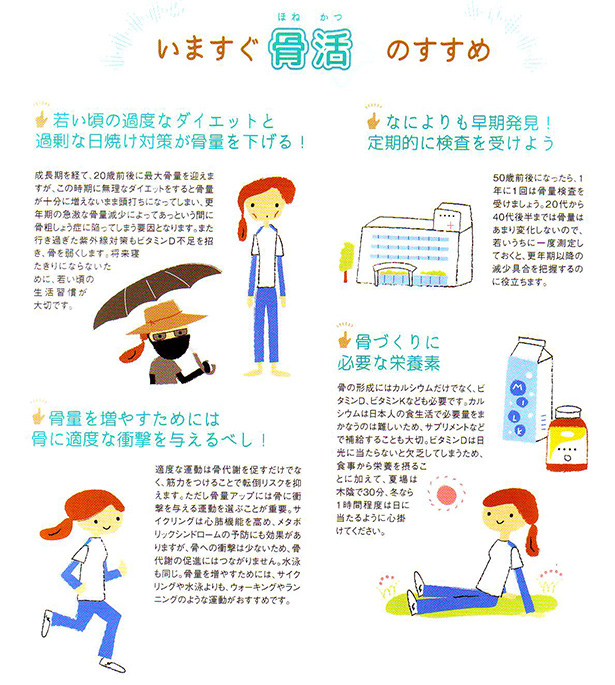

女性の生涯と骨代謝 骨は外側の硬い部分「皮質骨」と、内側の網目状になった「海綿骨」からできています。骨は硬くて無機質なものに見えますが、実は毎日少しずつ作り変えられていて、3〜5年で全身の骨が入れ替わるといわれます。これを骨代謝(リモデリング)といい、古くなった骨を壊す「破骨細胞」と、新しい骨をつくる「骨芽細胞」、そして現場監督のような立場で破壊と生産の指示を出す「骨細胞」がバランスよく働くことで、身体を支える骨が作られています。 |

気づかないうちに進行する骨粗しょう症の怖さ 高齢化が進むにつれて、骨粗しょう症の患者数は年々増加しており、日本での患者数は約1300万人といわれます。内訳はざっと女性が1000万人、男性が300万人で、このうち治療を受けている人はわずか20%程度。骨が弱くなっても骨折するまでは、ほぼ自覚症状がないため、放っておくうちに症状が進み、やがて転倒やクシャミなどの軽い衝撃でも骨折してしまうようになります。 高齢になってからの骨折は寝たきりになる原因になるため、骨粗しょう症を早く発見し、対策することが重要です。 |

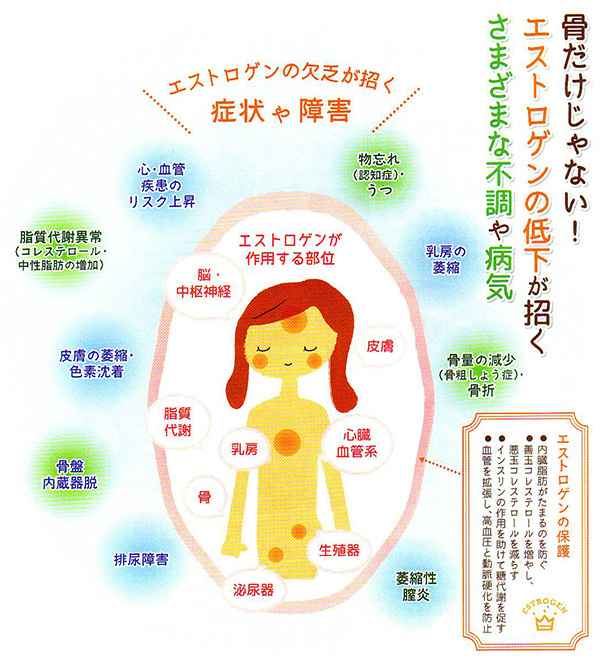

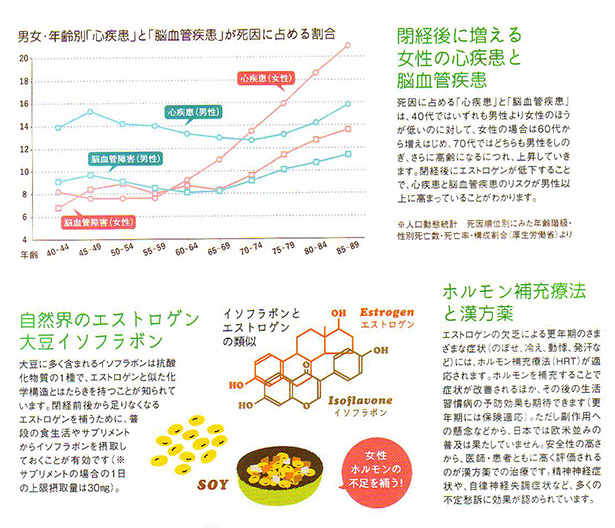

更年期以降は急速に生活習慣病リスクが上昇 子どもを育む土壌である女性の身体は、エストロゲンなどの女性ホルモンによって若い頃から手厚く守られています。例えば血管をしなやかに保ち、動脈硬化の予防や内臓脂肪の分解を促すなど、性成熟期の女性の身体は、男性に比べて生活習慣病の発症が抑えられているのです。 ところが閉経を迎えると、こうした女性ホルモンの庇護がなくなってしまうため、高血圧、脂質異常症、動脈硬化、糖尿病といった生活習慣病のリスクが急速に高まります。 特にエストロゲンは動脈硬化の元になる悪玉コレステロールの値を抑え、善玉コレステロールを増やすのと同時に、血管を広げて血圧を下げる役割も担っているため、若い頃は自分を「低血圧」だと思っていた女性でも、閉経に近づいて徐々にエストロゲンが減少し、「更年期高血圧」になる可能性があります。 高血圧は動脈硬化を促進し、そこから脳梗塞や心筋梗塞など重大な病気を引き起こすことにもつながるため、閉経を過ぎた女性たちは、これまで以上の注意が必要になります。 |

ぽっこりお腹の原因もエストロゲンの欠乏!? もうひとつ、閉経後の気になる悩みであるメタボリック・シンドロームも、エストロゲンの欠乏が深く関与しています。エストロゲンは糖や脂肪の代謝を助け、さらに脳に働きかけて食欲を抑制する作用もあるため、閉経後の女性がそれまでと同じ生活を続けた場合、あっという間にメタボに陥ってしまいます。男性の場合と違い、更年期以降の女性が太りやすくなるのは、生活習慣よりもエストロゲンの減少が引き金になっていることは、あまり知られていません。 適度な運動や食事の改善はもちろん大切ですが、女性の場合はエストロゲンの欠乏を補うためのケアがとても重要です。更年期の不調や変化を感じたら、そういう年齢だから仕方ないと我慢せず、まず婦人科の更年期外来などを受診してください。 ホルモン補充療法や漢方薬など、欠乏する女性ホルモンの作用を補う治療法によって、更年期障害の症状を抑えるだけでなく、メタボ対策や骨粗しょう症の予防、心筋梗塞といった重大な病気の予防にもつながります。 |

女性ホルモンの低下を日々の食事で補う 女性には否応なくやってくる更年期。女性ホルモンが急激に低下することで、骨が弱くなる骨粗しょう症や、心身のだるさなど、加齢によって体力が落ち込むだけでなく、女性特有の症状に悩まされることになります。 |

健康雑誌「くすりばこ」をご希望の方は、チトセ薬品の配置員、又は営業所に連絡下さい。 |